血統書とは

血統証明書(以下 血統書)とは、ACCやTICAなどの血統書発行団体から発行される純血種である出生を公的に証明する書類で、私たち人間でいう戸籍謄本や家系図のようなもの。子猫の品種名、名前、性別、生年月日などの他、両親とその祖先が記載されているほか、血統の中に過去の受賞歴も反映され、血統書を見ればその子の素性が一目で分かるようになっています。

発行の条件として、両親が血統登録されていなければならず、多少の費用がかかります。

血統書は『純血の猫種である証』ではありますが、一部の猫種では異種交配が認められています。

血統書発行団体について

血統書発行団体は複数あります。ブリーダーは自身が登録している団体に申請して血統書を発行してもらうため、同じ猫種であってもブリーダーが違えば違う団体の血統書になることもあります。

- ACC(アジアキャットクラブ)

- TICA

- CFA

- ICC(インターナショナルキャットクラブ)

血統書発行団体とは?

血統書を発行するのは、各団体で規定されたスタンダードの基準を満たし、かつ優秀な純血種を守ったり、それらを作出するためのブリーダーの情報交換の場になることを目的とした団体です。

団体ごとに猫の審査をするキャットショーや品評会を複数開催しており、入賞を目指して参加するブリーダーも多くいます。

血統書はいつもらえるの?

血統書の発行手続きは基本的にブリーダーが行い、ブリーダーの手元に届いた血統書を譲り受けることになります。ただしブリーダーが血統書を申請するタイミングによるので、子猫の購入と同時に受け取れないことも珍しくありません。

手続きの流れは、まず母猫の所有者が血統書発行団体に申請。申請内容を審査したうえで猫籍原簿に登録し、血統証明書を発行します。かかる期間は団体によって異なりますが、長く見積もって申請からおよそ1~2ヶ月見ておくと良いでしょう。

ブリーダーによっては子猫が生まれたと同時に血統書の発行を申請している方もいるので、そのような場合は子猫を引き渡すタイミングで血統書を受け取ることができます。

なお子猫の場合、生まれてから2ヶ月~半年ほどの間で毛色や目色が変わることがあり、血統書の内容から変化が出てくることもあります。気になるようであれば、飼い主があとから変更手続きを行うことも可能です。

血統書のある猫とない猫の違いは?

血統書が発行できる猫と発行できない猫の違い

血統書が発行できるの猫種は各団体によって差があります。

また猫の場合は犬とは異なり、ドメスティックキャット(異なる猫種を掛け合わせたMIX猫)であっても発行できることがあります。両親が純血種でないからといって、100%発行できないとはならないのです。

また、異なる猫種を掛け合わせたMIX猫の場合は、両親ともに純血種であっても種類が異なるため、血統書を発行してもらえないので注意しましょう。 そのほか、作出されたばかりの新しい猫種は、新猫種・登録猫として認定されていないため、そもそも血統書を発行してもらえない場合があることを覚えておいてください。

血統書が発行できても発行「していない」猫もいる

血統書を発行してもらうには、申請する必要があります。逆にいえば、申請しない限り発行してもらえません。そのため、上記の条件に合致した子猫であっても、発行していない場合もあるのです。

血統書がないことのデメリット

上述したように血統書は純血種であるという証明なので、血統書がないとキャットショーなどに参加できないというデメリットがあります。

しかしこれは専門的な話であり、一般の人が猫を飼う分には特にデメリットやリスクがあるわけではないといえるでしょう。

名義変更や再発行について

名義変更

購入した時点では子猫の所有者は血統書上は親猫の所有者(=ブリーダー)のままなので、名義人を飼い主さんの名前に変更する必要があります。

『繁殖を行う』『キャットショーに出場する』などは、血統書の名義を変更することでできるようになるのです。

やり方は団体によって異なり、各団体の詳しい方法はその猫を繁殖したブリーダーさんに問い合わせるのが確実です。

ACCの場合を例に挙げると、血統書裏面の【所有者名義変更届】欄に必要事項をご記入のうえ、郵送でお申し込みをします。発行から半年以内なら1000円、それ以降は1500円の事務費用がかかります。

詳しい手続き方法に関しては、こちらのリンク先のページをご覧ください。

参考 名義変更のご案内ACC(アジアキャットクラブ)

再発行

再発行の手順も血統書発行団体によります。例えばACCの場合は、再発行申請書に必要事項を記入のうえ郵送でお申し込みをします。

ただし申請には「ACC登録番号」が必要であり、ACC会員証の有効期限内である必要があります。料金は、1件につき1000円がかかります。

詳しい手続き方法に関しては、こちらのリンク先のページをご参照ください。

参考 再発行のご案内ACC(アジアキャットクラブ)

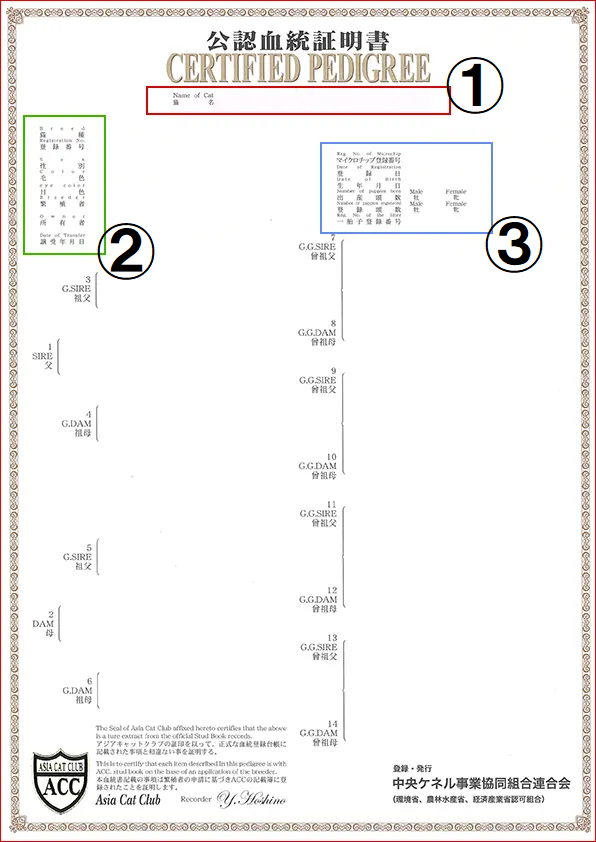

血統書の見方(ACC)

ここでは猫の血統書(血統証明書)として広く普及しているACC(アジアキャットクラブ)の血統書を例にとり、血統書の見方を解説します。

[出典/引用]アジアキャットクラブ ホームページ 血統証明書

3代証明書

祖先猫を3代祖(父母、祖父母、曾祖父母)まで列記した血統証明書です。

5代証明書

祖先猫を5代祖(父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母とその父母)まで列記した血統証明書です。

①

猫名

この猫の繁殖者の猫舎号と名前から成り立っており両者を合わせて登録猫名とします。猫舎号とは繁殖者が所有する屋号で姓に相当し、猫名は名にあたるものです。猫名は繁殖者からの申請でなければ変更できません。

コールネーム

この猫の呼名・愛称が記載されます。通常コールネームの追加には訂正料金が必要となりますが、一胎子申請・名義変更申請時には追加料金なしで登録することができます。

②

猫種

ACCが公認した猫の種類が記載されます。ただしACCが公認した異種交配の場合、例え形状が公認されていない猫の形であっても両親猫のうち異種交配を公認した猫種が記載されます。

レジストレーションオンリークラスの猫の場合は猫種の後に(Registration Only)と記載されます。

登録番号

ACCの猫籍原簿に登録される識別番号です。毛色の変更や再発行により番号が変わる場合があります。

性別

この猫の性別が記載されています。

毛色

この猫の毛色が記載されています。毛色の末尾に特殊な記号が付く場合があります。

目色

この猫の目色が記載されます。(成長により色が変わる場合があります)

所有者

この猫を現在所有している人の氏名と住所(都道府県名)が記載されます。

繁殖者

この猫を繁殖した人の氏名と住所(県名のみ)とが記載されます。繁殖者とは、この猫の出産時の母猫の所有者をいいます。なお、繁殖者は必ず自己のキャッテリー・ネームを登録しなければなりません。

譲受日

所有者がこの猫を所有した日が西暦で記載されます。

③

マイクロチップ登録番号

この猫に装着されたマイクロチップの番号が記載されます。

登録日

この猫がアジアキャットクラブに登録された日が西暦で記載されます。

生年月日

この猫の生年月日が西暦で記載されます。

出産頭数

この猫が生まれた時に同時に出産された頭数が記載されます。

登録頭数

出産頭数のうち登録された頭数が記載されます。

一胎子番号

この猫と同胎の兄妹猫の共通の番号が記載されます。